微服务_gRPC与Protobuf

微服务与 RPC 概述

什么是微服务?

微服务是一种软件架构风格,它将应用程序构建为一组小型、独立的服务。每个服务:

- 运行在自己的进程中

- 围绕业务功能构建

- 能够独立部署

- 通过轻量级机制(通常是 HTTP/RPC)通信

微服务的优势

- 独立开发和部署

- 不同团队可以独立开发不同服务

- 服务可以使用最适合的技术栈

- 可以独立部署和扩展,客户端不用关注服务端实现细节。

- 故障隔离

- 单个服务故障不会导致整个系统崩溃(例如:文档中图片服务异常,不影响正常的文档编辑)

- 更容易进行故障排查和修复

- 系统更具弹性,服务可以独立扩缩容(例如:签到服务,遇到紧急运营活动,可以独立扩缩容)

微服务面临的挑战

服务间通信

- 需要处理网络延迟(例如:网络抖动,导致请求超时)

- 要考虑服务发现,就是要知道对方服务在哪台机器上

- 需要处理部分失败,就是对方服务可能挂了,需要有重试机制

运维复杂性

- 服务数量增多

- 部署和监控更复杂

- 需要更好的运维工具

微服务的粒度要合理设计,不是越细越好,也不是越粗越好。

微服务与 RPC 的关系

在微服务架构中,RPC(远程过程调用)扮演着关键角色:

- 服务间通信

- RPC 提供了服务间通信的标准方式

- 使远程服务调用像本地调用一样简单

- 处理网络通信的复杂性

- 接口定义

- RPC 框架(如 gRPC)提供接口定义语言

- 清晰定义服务间的契约

- 支持多语言代码生成

- 性能优化

- 二进制协议提高传输效率

- 支持连接复用

- 提供流式传输能力

- 可靠性保证

- 内置重试机制

- 提供超时控制

- 支持负载均衡

RPC 与 gRPC 基础

什么是 RPC?

远程过程调用(Remote Procedure Call, RPC)是一种分布式计算的通信协议,允许程序调用另一个地址空间(通常是网络上的另一台计算机)的函数或方法,就像调用本地函数一样。

RPC(Remote Procedure Call) 的意思是:

“像调用本地函数一样,去调用远程服务器上的函数。”

举例:

你写了一个函数 add(a, b) 来求两个数之和。你在本地这样写:

1 | result := add(1, 2) |

RPC 让你可以这样调用远程服务器上的 add 函数,看起来就像是本地函数,但其实它在网络另一端执行。

1 | 你(客户端) 网络 服务器 |

为什么用 RPC?

- RPC 框架封装了复杂的网络请求逻辑,让你用函数方式去调用远程服务。

- 微服务架构中,服务之间通过 RPC 通信,可以提高系统的可扩展性和可维护性。

RPC 和 HTTP 有啥区别?

| 项目 | RPC | HTTP API |

|---|---|---|

| 调用方式 | 像调用函数 | 像访问 URL |

| 数据格式 | 二进制(如 protobuf) | 一般是 JSON 或者表单数据 |

| 性能 | 通常更高(小体积、低延迟) | 相对较低 |

| 接口定义 | 使用 .proto 或 IDL 文件 |

通常用 OpenAPI、Swagger 等或者文档 |

RPC 的基本工作流程

1 | 你(客户端) 网络 服务器 |

- 客户端调用:客户端调用本地函数

- 参数序列化:客户端将参数打包(序列化),也就是将参数转换为二进制数据

- 网络传输:二进制数据通过网络发送到服务端

- 参数反序列化:服务端将二进制数据转换为参数。参数包含函数名、参数值、参数类型等。

- 执行调用:反序列化后,服务端知道客户端想调用哪个函数,直接执行实际函数,并返回结果(结构体数据)

- 结果序列化:服务端将结果(结构体数据)打包,也就是将结果转换为二进制数据

- 网络传输:二进制数据通过网络发送回客户端

- 结果反序列化:客户端解包结果数据,也就是将二进制数据转换为结构体数据。

- 返回结果:客户端程序获得结构体数据,也就是获得函数返回值。

常见的 RPC 框架

| 框架 | 说明 |

|---|---|

| gRPC | Google 出品,支持多语言、基于 HTTP/2 和 protobuf |

| Thrift | Facebook 出品,灵活多语言 |

| Dubbo | 阿里出品,主要用于 Java 服务 |

| JSON-RPC | 使用 JSON 格式传输 |

微服务要解决的主要问题

- 服务注册与发现(要知道对方在哪)

- 数据传输

数据传输:为什么需要编解码?

JSON 数据的问题

JSON确实可以作为RPC场景下的数据传输方案。

- 体积大

- 解析慢

- 针对二进制数据,没有很好的解决方案。

二进制数据的问题

在上面的 RPC 工作流程中,我们可以看到序列化(编码)和反序列化(解码)是非常重要的步骤。那么为什么需要编解码呢?在分布式系统和网络通信中,编解码(序列化和反序列化)解决了以下关键问题:

- 数据传输问题

- 计算机内存中的数据结构(如对象、数组)无法直接在网络上传输

- 不同编程语言的数据表示方式不同

- 网络传输只能传输字节流,需要将复杂数据结构转换为字节序列

- 跨语言通信问题

- Java、Go、Python 等语言的数据类型实现方式不同

- 编解码提供了一种统一的数据交换格式

- 使不同语言编写的系统能够相互通信

- 数据存储问题

- 内存中的数据结构需要持久化到磁盘

- 数据库存储需要将对象转换为可存储的格式

- 编解码提供了数据持久化的标准方式

- 性能优化

- 减少网络传输的数据量

- 提高数据处理速度

- 节省存储空间

- 版本兼容问题

- 数据结构随时间演进

- 需要保持向前和向后兼容

- 编解码协议(如 Protobuf)提供了版本兼容机制

Protocol Buffers 详解

ProtoBuffer 是 Google 的语言中立、平台中立、可扩展的结构化数据序列化机制

Protobuf 背景与优势

- 诞生背景:Google 最初为内部分布式系统设计了一套高效的序列化格式,2008 年将其开源。设计目标是简单高效,生成的二进制数据比 XML 更小、更快。Protobuf 在 Google 内部广泛用于存储和交换结构化信息,并作为其 RPC 系统(即 gRPC 的前身)的基础。

一个简单的 .proto 文件示例:

1 | syntax = "proto3"; |

- Protobuf 优势:

- 紧凑体积:二进制编码格式使消息体积远小于等价的 JSON/XML 文本。例如,同一结构的数据,Protobuf 序列化后仅约 99 字节,而 JSON 约 214 字节,提高网络传输效率。

- 高性能:Protobuf 的序列化/反序列化开销低。实测中,Protobuf 序列化时间约为 JSON 的一半(133ns 对比 249ns),反序列化优势更明显(294ns 对比 1457ns)。

- 严格模式与兼容性:通过

.proto文件定义模式(schema),Protobuf 强类型检查、明确字段编号和类型,使数据结构变化时可以平滑演进。新增字段时旧客户端可忽略不识别的字段(TLV 形式跳过未知字段),保证向前/向后兼容。 - 多语言和代码生成:Protobuf 支持多种编程语言,可以用同一

.proto定义生成各语言的数据访问类和 RPC 接口代码。这在异构微服务环境中非常有用,服务端和客户端可用不同语言开发。 - 额外注意:二进制格式可读性差于 JSON,但在追求性能和效率的场景下优势明显。

示例性能对比:下表基于一个简单 Person{name, id, height} 示例进行的测试,比较了 Protobuf 与 JSON 的序列化结果和时间。可以看出,在体积和速度上,Protobuf 均优于 JSON。

| 编码格式 | 序列化输出大小 | 序列化时间 | 反序列化时间 |

|---|---|---|---|

| Protobuf | 99 字节 | 133 纳秒 | 294 纳秒 |

| JSON | 214 字节 | 249 纳秒 | 1457 纳秒 |

编码与解码原理

Varint 编码

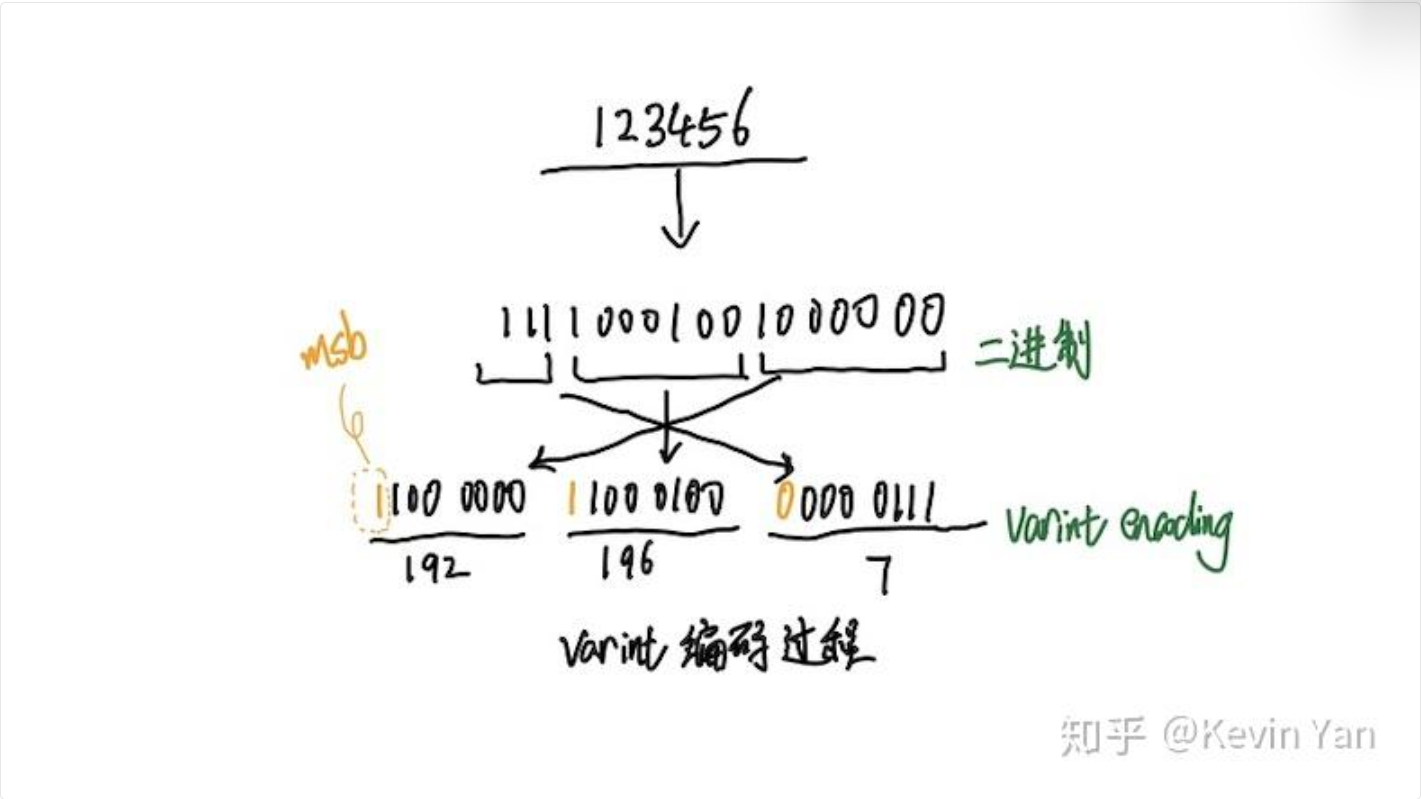

Varint 是一种可变长度整数编码方式,最大支持 64 位整数,用于将整数编码为变长字节序列。它通过将整数表示为一系列字节块,每个字节块的最高位表示是否继续,其余位表示数值。

注意:1个字节8位,最高位是符号位,所以实际能表示的整数范围是0-127。

对于整数、布尔、enum 等类型(Wire Type 0),Protobuf 采用可变长度整数(Varint)编码。较小的数字只占用少量字节,大数字占用更多字节。每个字节的最高位为“继续”标志位:若为 1 表示后续字节仍在,0 表示结束。下图中,将十进制数 300(100101100₂)拆分为两个 7 位块并添加续航位,最终编码成字节序列 [172, 2]。

注意: Varint 是用的小端序,所以是反着读的。

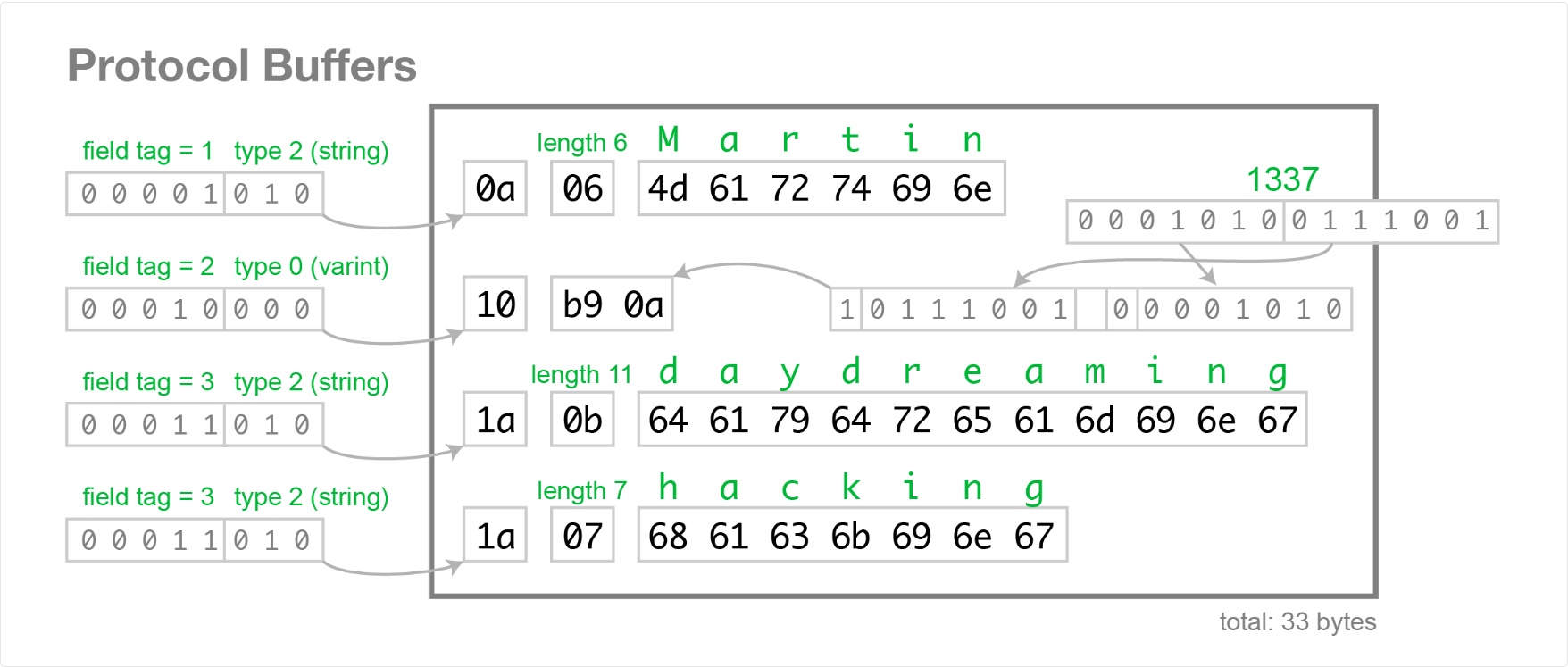

Protobuf 序列化原理

Protobuf 序列化时,将每个消息视为一系列 字段号+类型+值 的键值对(Key-Value)组合。不过二进制流中不包含字段名、类型等描述信息,只有字段编号(Tag)和对应值,解码时必须借助 .proto 模式文件。具体原理包括:

- Tag 编码:每个字段由字段号(field number)和 Wire Type(线束类型)共同决定一个 Tag 值。计算公式为:

Tag = (field_number << 3) | wire_type。Tag 本身以 Varint 格式编码。

字段编号与 Wire Type 组合生成 Tag(例如(1<<3|2)=10)。

1 | 1000 |

根据上图,字段号最大是15(想一下为什么?),所以字段号和wire type 可以共用一个字节。

计算机根据 Tag 的值,可以知道字段号和类型。

- Wire Type 分类:Protobuf 定义了几种基本的 Wire Type :

- **Varint (0)**:用于

int32/64、uint32/64、sint32/64、bool、enum等整型和枚举类型。 - **64-bit (1)**:用于

fixed64、sfixed64、double等 64 位定长类型。 - **Length-delimited (2)**:用于字符串、字节数组、嵌套消息以及打包的重复字段。长度使用 Varint 表示,然后紧跟实际内容字节。

- **32-bit (5)**:用于

fixed32、sfixed32、float等 32 位定长类型。

(类型 3 和 4 预留用于分组,现已弃用。)

- **Varint (0)**:用于

- TLV 结构:每个字段的序列化形式本质上是 Tag-Length-Value 格式:先编码 Tag,再编码值。对于 Length-delimited 类型,会额外先写入长度 Varint,再写入数据。这种设计使得解码器遇到未知字段时可以跳过,旧版本程序可忽略新字段。

- 模式依赖:Protobuf 编码流本身不包含字段名或类型信息,只由

.proto描述文件定义的字段编号来识别每个字段,所以需要外部模式文件才能解读数据。这一点使得序列化结果高效紧凑,但也意味着 Protobuf 数据本身不可自描述,必须有匹配的模式才能解析。

Protobuf 序列化示例

在 Protocol Buffers(Protobuf) 中,字符串(string)类型是以长度前缀(length-prefixed)方式进行编码的。这种方式属于 wire type = 2(length-delimited) 类型。下面是它的编码细节:

编码结构

一个字符串字段的编码由以下三部分组成:

1 | [Tag][Length][Data] |

各部分说明:

- Tag(字段编号 + wire type)

- 计算方式:

(field_number << 3) | wire_type - 字符串的 wire type 是

2(length-delimited) - 然后用 Varint 编码这个 tag

- 计算方式:

- Length

- 表示字符串字节数(不是字符数!)

- 使用 Varint 编码表示字符串的字节长度(UTF-8 编码后的字节数)

- Data

- 字符串本身的内容,以 UTF-8 编码保存

- 原样写入,没有压缩

举个例子

1 | message Person { |

发送 "张三":

- 字段号:1,wire type:2 → tag =

(1 << 3) | 2 = 10→ Varint 编码为0x0A - “张三” 的 UTF-8 编码是 6 个字节:

E5 BC A0 E4 B8 89 - Length = 6 → Varint 编码为

0x06

最终编码为:

1 | 0A 06 E5 BC A0 E4 B8 89 |

解码过程

- Tag:

- 从二进制流中读取 Varint 编码的 Tag

- 解码为

(field_number << 3) | wire_type

- Length:

- 从二进制流中读取 Varint 编码的 Length

- 解码为字符串的字节长度

- Data:

- 从二进制流中读取指定长度的字节

- 解码为字符串内容

在线工具:https://protobuf-decoder.netlify.app/

小结

| 编码部分 | 内容 | 编码方式 |

|---|---|---|

| Tag | 字段号 + 类型 | Varint |

| Length | 字节长度 | Varint |

| Data | UTF-8 字节流 | 原样写入 |

gRPC 深入剖析

gRPC 的优势

- 高性能:使用 HTTP/2 作为传输协议,支持多路复用

- 强类型 IDL:使用 Protocol Buffers 进行接口定义和数据序列化

- 多语言支持:自动生成多种语言的客户端和服务端代码

- 双向流:支持流式处理,适用于大数据传输和实时通信

- 内置认证:提供 SSL/TLS 集成和多种认证机制

gRPC 与 Protobuf 的协同机制

gRPC 是基于 Protobuf 的高性能 RPC 框架,Protobuf 在其中既作为接口描述语言 (IDL) 又作为消息交换格式。其配合机制主要包括:

服务和消息定义:在

.proto文件中定义服务(service)和消息(message)。例如:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11service Greeter {

rpc SayHello (HelloRequest) returns (HelloReply);

}

message HelloRequest {

string name = 1;

int32 age = 2;

float height = 3;

}

message HelloReply {

string message = 1;

}如上所示,通过

service和rpc关键字指定可远程调用的方法及其请求/响应类型。生成客户端/服务器代码:使用

protoc编译器配合 gRPC 插件从.proto生成代码。该过程会生成各语言的消息类和 RPC 接口代码,包括客户端存根(stub)和服务器端骨架。生成的服务器端代码通常包含用于注册服务的函数(如 Go 的RegisterGreeterServer)。开发者在服务器实现类中填充业务逻辑,并通过调用注册函数将服务注册到 gRPC 服务器上。客户端则通过生成的存根调用服务方法,存根会将请求参数打包成Protobuf 消息并发送到服务器。运行时通信流程:客户端调用存根方法,本地代码被转换成 RPC 请求,通过 HTTP/2 传输承载的二进制帧发送给服务端。服务端的 gRPC 基础设施接收请求,解码 Protobuf 消息并调用相应的服务实现方法,方法返回值再编码为 Protobuf 响应发送回客户端。整个过程对开发者透明,就像在本地调用函数一样。

定义服务

Protocol Buffers 不仅可以定义数据结构,还可以定义 RPC 服务:

1 | service UserService { |

上面例子展示了四种调用模式:

- 一元 RPC:单个请求和响应

- 服务端流式 RPC:客户端发送一个请求,服务端返回流式响应

- 客户端流式 RPC:客户端发送流式请求,服务端返回单个响应

- 双向流式 RPC:双方都发送消息流

gRPC 工作原理

gRPC 架构

gRPC 的基本架构由以下几个重要组件组成:

- 客户端 Stub:调用方使用的桩代码,隐藏 RPC 细节

- 服务端 Skeleton:服务实现方的骨架代码

- 序列化/反序列化层:使用 Protocol Buffers 处理数据

- 传输层:基于 HTTP/2 协议的网络传输

gRPC 调用类型

gRPC 支持四种调用类型,满足不同场景需求:

- 一元 RPC(Unary RPC)

- 客户端发送单个请求并获得单个响应

- 类似于传统的 HTTP 请求/响应模式

- 适用于简单的请求处理

- 服务端流式 RPC(Server Streaming RPC)

- 客户端发送单个请求,服务端返回消息流

- 适用于大数据传输:如下载大文件或获取大量数据

- 客户端流式 RPC(Client Streaming RPC)

- 客户端发送消息流,服务端返回单个响应

- 适用于上传数据或实时处理:如文件上传或实时数据采集

- 双向流式 RPC(Bidirectional Streaming RPC)

- 客户端和服务端同时发送和接收消息流

- 适用于实时双向通信:如聊天应用或实时协作

使用 gRPC 构建微服务

本章将介绍如何使用 Go 语言和 gRPC 构建微服务,包括服务定义、代码生成、服务端与客户端实现,以及 gRPC 拦截器的使用。

gRPC 服务定义与代码生成

安装必要工具

在使用 gRPC 前,需要安装 Protocol Buffers 编译器和 Go 语言的 gRPC 插件:

1 | # 安装protoc编译器 |

定义服务

创建一个.proto文件,定义服务和消息结构:

1 | syntax = "proto3"; |

生成代码

使用以下命令生成 Go 代码:

1 | protoc --go_out=. --go-grpc_out=. product.proto |

这将生成两个文件:

product.pb.go: 包含所有消息类型的 Go 结构体product_grpc.pb.go: 包含 gRPC 客户端和服务端接口

实现 gRPC 服务端

基本服务实现

1 | package main |

添加 TLS 安全认证

在生产环境中,应使用 TLS 加密通信:

1 | func main() { |

实现 gRPC 客户端

基本客户端实现

1 | package main |

添加 TLS 安全连接

生产环境中应使用 TLS:

1 | func main() { |

处理客户端流式调用

更新多个商品的示例:

1 | func updateProducts(client pb.ProductServiceClient, ctx context.Context) { |